Дакриоцистит у детей

Содержание

- Дакриоцистит

- Причины дакриоцистита у детей

- Симптомы

- Диагностика детского дакриоцистита

- Лечение дакриоцистита у детей

- Возможные осложнения

- Прогноз и профилактика

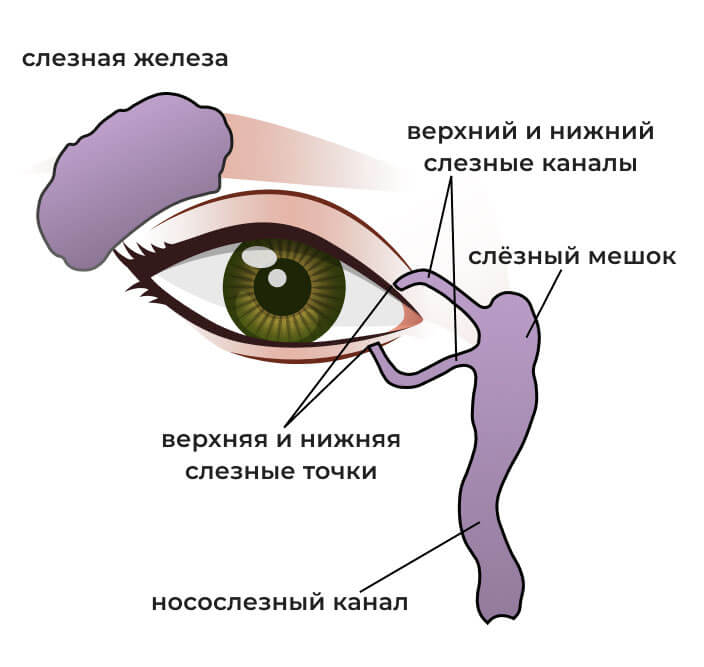

Одной из самых распространенных офтальмологических патологий у детей является дакриоцистит – воспаление слезного мешка. Болезнь проявляется нарушением оттока слезной жидкости из-за сужения или обструкции (закупорки) носослезного протока. Застой жидкости является благоприятной средой для бактерий, поэтому детский дакриоцистит нередко сопровождается отеком, гнойными выделениями из уголка глаза и другими тяжелыми последствиями.

Причины дакриоцистита у детей

У новорожденных основной причиной возникновения заболевания является сохранение мембраны Хаснера – тонкой пленки, расположенной между носослезным каналом и полостью носа. К моменту рождения пленка должна рассосаться, но иногда этого не происходит. В результате, слеза начинает застаиваться в структурах глаза, создавая условия для размножения патогенных микроорганизмов.

Другие причины дакриоцистита глаза у ребенка:

- Закупорка носослезного протока желатинообразной пробкой при рождении.

- Анатомические аномалии, сужение или неправильное расположение носослезного протока.

- Искривление носовой перегородки и другие аномалии развития носовой полости, нарушающие проходимость слезоотводящего протока.

- Возрастные особенности (узкие носовые ходы).

- Инфекционные заболевания: длительный насморк, бактериальный конъюнктивит и др.

- Хирургические вмешательства в области органов зрения или полости носа, механические или травматические повреждения (в том числе во время родов), нарушающие анатомию слезоотводящих путей.

- Аллергические реакции, вызывающие воспаление слизистой оболочки носа и глаз.

- Доброкачественные или злокачественные новообразования в области слезных путей.

Симптомы

Развитие заболевания сопровождается характерными симптомами:

- Слезостояние и слезотечение (эпифора). Одним из главных признаков заболевания становится постоянное и чрезмерное скопление жидкости в уголке века. Ребенок не плачет, но слеза периодически стекает по щеке.

- Боль. При надавливании на зону слезного мешка ребенок может испытывать болевые ощущения, связанные с воспалением и застойными явлениями.

- Отек. Набухание участка под внутренним уголком века свидетельствует о том, что начался процесс нагноения. При надавливании на этот участок может возникнуть отделение гноя.

- Покраснение в зоне нижнего века. Краснота, чувство жжения в области внутреннего уголка глаза.

- Зуд и дискомфорт. Ребенок может постоянно тереть глаза, пытаясь избавиться от ощущения дискомфорта.

Диагностика детского дакриоцистита

Поставить диагноз может как офтальмолог, так и отоларинголог. Диагностическое обследование проходит в несколько этапов.

- Осмотр больного, опрос родителей на предмет того, когда появились симптомы, как долго они сохраняются, есть ли гнойные выделения, температура и пр.

- Компрессионная проба. При надавливании на область слезного мешка может появляться слизисто-гнойное отделяемое в глазу.

- Оценка проходимости носослезного канала. В глаз закапывают специальный раствор с красителем, а в полость носа помещается скрученная в трубочку марля. Если в течение 5 минут марлевый тампон не окрашивается, это говорит о непроходимости носослезного канала.

- Бактериальный посев. В случае инфекционной природы заболевания, может быть взят мазок на анализ. Выявление возбудителя позволяет подобрать наиболее эффективные антибактериальные препараты.

- Эндоскопия полости носа. Обследование детей с помощью видеоэндоскопа проводится уже с 2-хлетнего возраста. Исследование носовых структур позволяет оценить состояние слизистой оболочки носа, выявить наличие аномалий строения, полипов и других патологий, способных повлиять на проходимость носослезного протока.

- Компьютерная томография (в том числе с контрастированием слезных путей). Методика обеспечивает визуализацию мягких тканей и костных структур, дает возможность установить даже небольшие анатомические дефекты, опухоли, травмы и иные факторы, которые могут являться причиной закупорки канала. Также томография необходима для планирования оперативного вмешательства.

Лечение дакриоцистита у детей

На первом этапе применяют консервативные методы. Основная цель – устранение симптомов патологии, улучшение проходимости канала, профилактика осложнений.

- Массаж. Массирование области слезного канала во многих случаях способствует выведению застоявшейся жидкости и улучшению проходимости протока. Правильной технике массажа обучает врач.

- Антибактериальная терапия. Для купирования инфекционно-воспалительного процесса назначают антибактериальные или антисептические растворы в виде глазных капель.

- Местное очищение. Глаз регулярно обрабатывается ватным тампоном, смоченным кипяченой водой.

Если консервативные методы не помогают, выполняется хирургическая операция. Показанием для оперативного вмешательства является отсутствие положительной динамики при консервативном лечении, развитие осложнений, рецидивирующий характер заболевания.

- Зондирование носослезного канала. Процедура часто проводится у грудных детей. С помощью специального зонда канал прочищается от содержимого, в нем восстанавливается проходимость и симптомы патологии быстро проходят. Зондирование рекомендуется как метод первой линии, поскольку является высокоэффективной и несложной хирургической манипуляцией.

- Носослёзная интубация. Это инвазивный метод, заключающийся в установке силиконового трубчатого стента в полость протока.

- Операция по вскрытию абсцесса. Если воспаление переходит в гнойную форму, может понадобиться хирургическое вмешательство для удаления гноя и антисептической обработки тканей.

- Формирование нового канала (дакриоцисториностомия). Если проблема носит хронический характер, связана с анатомическими особенностями, ее не удается решить консервативными методами и зондированием, выполняется дакриоцисториностомия. Эта операция предполагает формирование нового протока между слезным мешком и полостью носа. Такое вмешательство позволяет полностью восстановить нормальное оттекание жидкости. За счет выполнения манипуляций с помощью эндоскопа, операция имеет минимальный риск осложнений, а реабилитация занимает всего несколько дней.

В Москве услуги по лечению дакриоцистита у взрослых и детей оказывает специализированная клиника ЛОР Центр:

- прием ведут высококвалифицированные специалисты;

- операция проводится с использованием видеоэндоскопа;

- восстановление в стационаре после вмешательства занимает не более суток.

Возможные осложнения

Если дакриоцистит у детей не лечить, болезнь способна не только перейти в хроническую форму, но и вызвать серьезные осложнения:

- Абсцесс. Нарастание инфекционно-воспалительного процесса способно привести к накоплению гноя, отеку, болезненности и даже риску прорыва патологического содержимого наружу через кожные покровы лица или внутрь, в носовую полость.

- Гнойный конъюнктивит. Распространение инфекции на близлежащие структуры может привести к воспалению конъюнктивы.

- Образование дакриолитов. При хронической форме заболевания появляется высокая вероятность формирования твердых образований – дакриолитов. Устранить их можно только хирургическим путем.

- Распространение инфекции на мозговые структуры. Гнойное воспаление способно распространяться на мягкие ткани и вызвать воспаление структур головного мозга.

Прогноз и профилактика

В большинстве случаев прогноз благоприятный. Важно своевременно выявить и вылечить заболевание, чтобы предотвратить осложнения.

Для профилактики рекомендуется:

- В первые месяцы жизни ребенка совершать регулярные медосмотры у офтальмолога.

- Следить за здоровьем ЛОР-органов. Не допускать перехода насморка в хроническую форму, синусит и другие заболевания.

- Ежедневно выполнять гигиену глаз, не трогать их грязными руками.

- При первых симптомах следует обратиться к врачу.